(一)原则

静脉治疗前需要评估患者一般情况、治疗方案(输液目的、输液疗程、输液速度、药液性质等)、穿刺部位局部评估(血管情况、皮肤情况等)。选择粗大直的血管。

(二)建议

①病情平稳的患者,应选择外周静脉留置针。为了防止血液污染及针刺伤的发生,建议尽量选择安全密闭式留置针。

大多数输液应考虑使用20-24G的外周留置针

对新生儿、儿童经老人应考虑使用22-24G 的外周留置针

②重型和危重型冠状病毒感染的肺炎或需要快速输液时,应考虑使用更大规格的16-20G的外周静脉留置针或根据病情需要置入中心静脉导管。

③为方便给药,减少针刺伤的发生,建议使用无针输液接头。

2

(一)原则

留置针穿刺应避开关节屈曲部位,包括手腕和肘窝部位。建议选择前臂血管,可以增加留置时间,利于患者自我护理,并防止导管意外脱落。

(二)建议

建议在前臂血管中选择一根静脉弹性好的粗直血管。

如果穿刺困难,请勿盲目穿刺,可使用血管可视化技术(如红外光和超声波)。

除必要时,避免使用下肢静脉。

对于儿童患者可考虑穿刺手部、前臂、上臂静脉。

3

(一)原则

评估

外周静脉留置针至少每4小时评估一次,对于新生儿/儿童,每小时评估一次。中心静脉导管至少每天评估一次。

冲封管时间

(1)静脉输液前后

(2)输血前、后

(3)两种药物之间

封管液浓度

外周静脉留置针使用不含防腐剂的0.9%氯化钠溶液;中心静脉导管使用0~10U/ml稀释肝素钠溶液。采用脉冲式冲管,正压封管。

敷料更换

外周静脉留置针、中心静脉导管和中等长度导管,如敷料的完整性受损,敷料受潮、见渗液或血液,应进行部位护理和敷料更换;如出现疑似部位感染或发炎或其他并发症,应做进一步评估。纱布敷料每两天更换一次。透明的半透膜敷料每5- 7天更换1次。

(二)建议

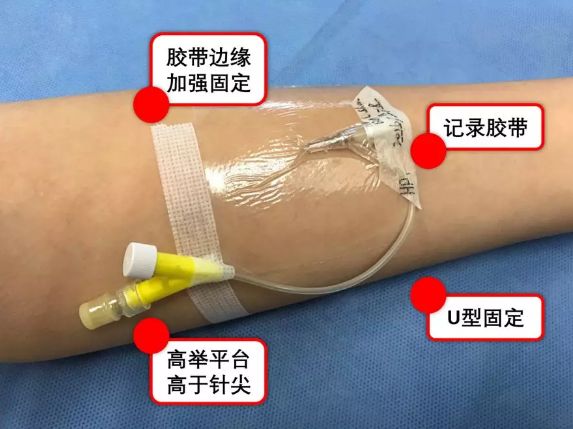

严格按照各类血管通道维护原则进行正确护理。血管通道装置的妥当固定可有效降低非计划性拔管的发生率,现提供以下几种方式供参考:

成人留置针固定参考图

CVC固定参考图

儿童留置针固定参考图

为了减少患者的穿刺数和疼痛体验,推荐临床上依据临床指征拔除留置针。可采用《视觉输液静脉炎量表》进行评估。

视觉输液静脉炎量表 | |

评分 | 观察 |

0 | 没有症状 |

1 | 出现以下一种症状: 静脉输液部位轻微疼痛或静脉输液部位周围轻微发红 |

2 | 出现以下二种症状: l 静脉输液部位疼痛 l 红斑 l 肿胀 |

3 | 所有下列症状均是明显的: l 沿着套管路径发生疼痛 l 硬化 |

4 | 出现以下所有症状且范围较大: l 沿着套管路径发生疼痛 l 红斑 l 硬化 l 可触及静脉条索 |

5 | 出现以下所有症状且范围较大: l 沿着套管路径发生疼痛 l 红斑 l 硬化 l 可触及静脉条索 l 发热 |

(一)原则

操作过程减少风险因素可以降低发生静脉炎的发生,满足治疗需要的前提下选用最小规格的导管。避免在关节弯曲部位置入导管。在导管置入、给药/输液过程中遵循无菌技术。置管之前消毒剂充分待干。妥善固定导管以尽可能减少其在穿刺部位的移位。

(二)建议

选择合适的静脉穿刺:按上文所述原则及建议选择粗、直、弹性好的血管穿刺为佳,并妥固定。

加强评估:评估内容包括输入部位皮肤改变及导管固定是否妥当等。注意延长管是否扭曲,衔接部位加强固定。翻身时避免导管脱落。除观察生命体征外,应特别注意局部有无红肿疼痛,输液部位有无漏液。如有上述情况发生,应立即更换血管,重新穿刺。

使用水胶体类敷料外敷预防:用水胶体类敷料粘贴于穿刺点上方。用无菌生理盐水清洁局部皮肤待干后粘贴紧密,不留气泡,有气泡或污染时更换,或随留置针更换。

涂抹多磺酸粘多糖乳膏:在长期输液或输注刺激性药液前后均沿着静脉走行方向均匀涂抹,并进行适度的按摩 3~5分钟。

[1] 新型冠状病毒感染肺炎诊疗方案(试行第五版)

[2] 孙红,陈利芬,郭彩霞等.临床静脉导管维护操作专家共识[J].中华护理杂志,2019,54(09):1334-1342

[3] 美国静脉输液护理学会.静脉输液治疗标准[M].2016

[4] 谌永毅,李旭英.血管通道护理技术[M]. 2015,北京:人民卫生出版社

[5] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.WS/T433-2013静脉治疗护理技术操作规范[S].2013.