《成人有创机械通气气道内吸引技术操作》团体标准由中华护理学会重症护理和呼吸专业委员会牵头,组织国内相关领域的专家反复研讨、共同制定,并于2021年2月1日由中华护理学会正式发布,标准编号:T/CNAS 10-2020。

一、制定背景

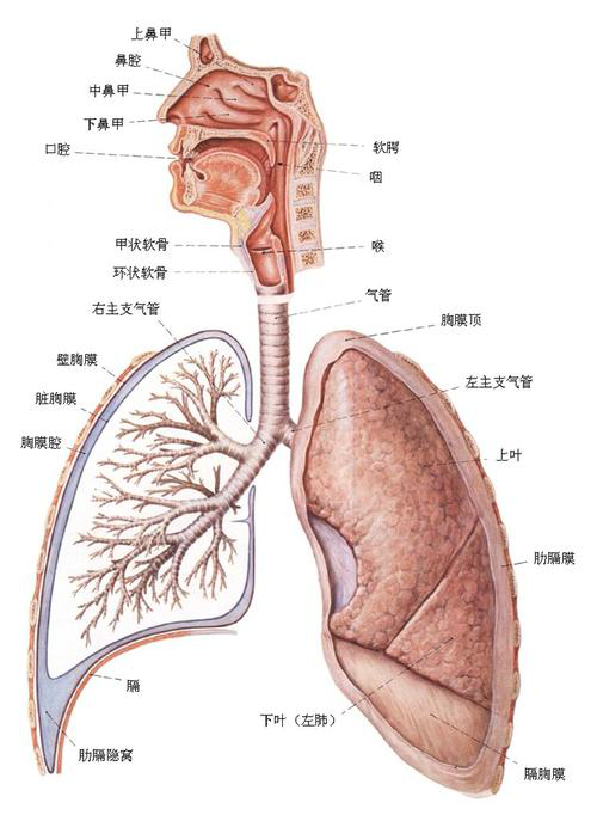

气道内吸引是清除呼吸道分泌物保证有创机械通气患者呼吸道通畅,维持肺泡正常通气最直接有效且最根本的方法,是有创机械通气患者最常见、频繁的操作之一。

研究显示,如果气道内吸引的时机、方法等选择不当,会造成多种不良后果,如气道黏膜损伤、低氧血症、人工气道梗阻、感染等,影响患者康复。目前国内外相关指南、专家共识、行业标准等对气道内吸引指征、吸引方式、吸引管选择和操作要点等内容的描述不尽相同。

为实现气道内吸引技术操作的同质化和标准化,中华护理学会重症和呼吸护理专业委员会在全面了解全国护士气道内吸引技术操作现状的基础上,起草了《成人有创机械通气气道内吸引技术操作》团体标准,以期进一步指导、规范护士的气道内吸引技术操作,降低该操作各种并发症的发生率,促进患者的康复。

二、适用范围

本标准规定了成人有创机械通气气道内吸引技术操作的基本要求、吸引指征及吸引方式评估、吸引(吸痰)管选择、操作要点,适用于各级各类医疗机构的注册护士。

三、主要内容

(一)按需实施气道内吸引

在基本要求中,本标准重点强调“应按需”而非“按时”实施气道内吸引,明确给出吸引指征,体现了专业、精准评估的重要性;提出虽然是按需实施吸引,但评估的间隔时间需要有最低要求,应至少每2h通过肺部听诊等方式评估一次气道内吸引指征,以免主观观察干扰客观评估结果;并且要求在评估中护理人员应该具备肺部听诊的能力。

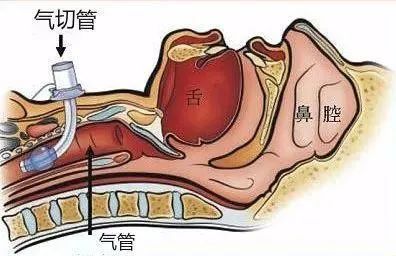

(二)确定适宜的吸引方式

吸引方式存在开放式和密闭式两种。开放式气道内吸引指将患者的人工气道与呼吸机的连接断开后,吸引(吸痰)管通过人工气道置入气道内进行吸引的方法;密闭式气道内吸引指将吸引装置与呼吸机结合,允许患者在呼吸机不断开的情况下,吸引(吸痰)管通过人工气道置入进行吸引的方法。本标准提出一般情况下应选择开放式气道内吸引;如果符合以下条件之一(呼气末正压≥10cmH20;平均气道压≥20cmH20;吸气时间≥1.5s;吸氧浓度≥60%;断开呼吸机将引起血流动力学不稳定;有呼吸道传染性疾病(如肺结核等);呼吸道多重耐药菌感染),宜选择密闭式气道内吸引。

密闭式气道内吸引的优点在于无需断开呼吸机,在吸引过程中保证了持续的通气和氧合,能降低肺塌陷的发生率,尤其是在肺塌陷高危患者(如急性呼吸窘迫综合征等)中更明显。但密闭式气道内吸引可影响呼吸机的触发,并且不能降低呼吸机相关性肺炎(VAP)的发生率。本标准中提到的密闭式气道内吸引为使用密闭式吸引管的完全式密闭式吸引。还有一种吸引模式,其吸引过程中虽然不用断开呼吸机链接,但气道并非完全密闭,需要打开呼吸机管路近患者端一个“小孔”,经“小孔”置入吸引管,因此从实际效果上不应归属于密闭式吸引。

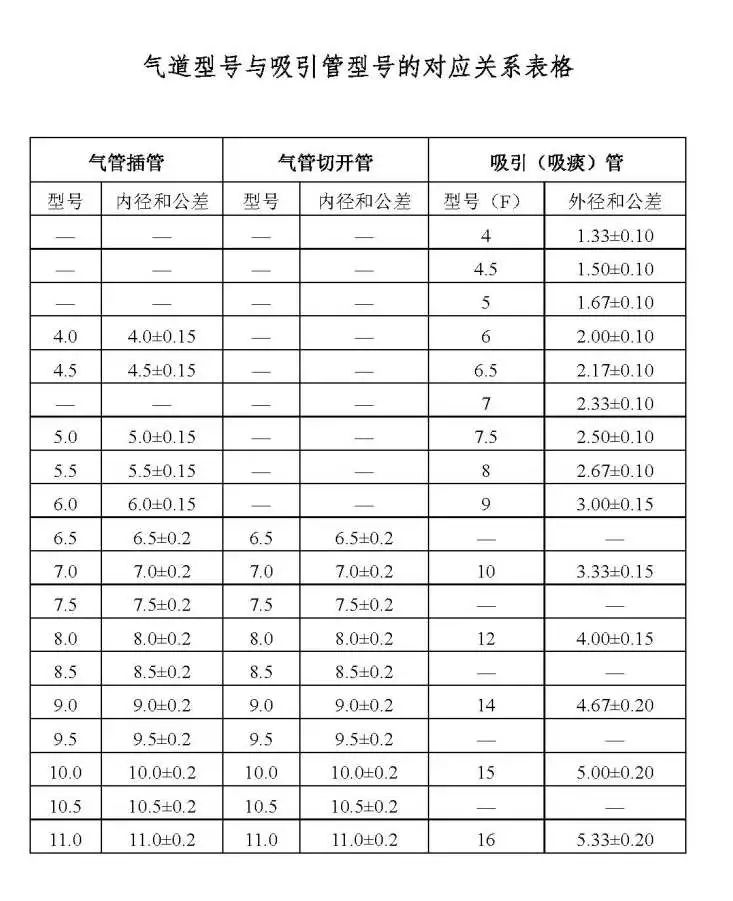

(三)吸引(吸痰)管型号选择

针对吸引(吸痰)管型号选择上,本标准沿用各种指南一直推荐的“应根据人工气道型号选择适宜型号的吸引(吸痰)管,吸引(吸痰)管管道外径应不超过人工气道内径的50%”。前期调研结果显示该内容的知晓率很高,但临床执行情况并不好,原因之一为“不掌握人工气道型号对应的内径数值以及吸引管型号对应的外径数值”,因此本标准详细列出型号与具体内外径数值,并给出人工气道型号与吸引管型号的对应关系表格,便于护理人员实际操作。

冲洗液:关于开放式吸引管路冲洗液,各医疗机构选择不一,有选择各种无菌液体的,如生理盐水、灭菌注射用水,也有选择含有消毒剂溶液的或者是清水的。JBI 2016年《Artificial Airway: Suctioning》的证据总结指出“用清水、无菌水或生理盐水冲洗吸痰管”。因此,本标准提出“每次吸引结束后应及时、充分地冲洗管路。密闭式气道内吸引应使用灭菌注射用水或无菌生理盐水,开放式气道内吸引可用清水”。即仅对密闭式管路冲洗明确规定无菌溶液;对于临床开放式管路冲洗液不统一要求,但应用本条款时,需要严格执行每部位更换吸引管,并且冲洗后的吸引管不能再次直接进入气道。

四、贯彻建议

本标准经审核通过,并于2021年5月1日开始执行,各级医疗机构可通过标准培训、工作坊等方式给予推广普及,以期进一步指导、规范护士的气道内吸引技术操作,实现该操作的标准化及同质化。

图片来源:百度